【特集】約30人の部員の大半が入学後にレスリングを始めた選手!「燃えよ闘魂」の精神で飛躍を目指す名古屋工業高校(下)

《上から続く/文=樋口郁夫》

勝つことではなく、過程が重要であることを痛感させられたのが、2021年東京オリンピックのあとに福井県で行われたインターハイだ。県予選を勝ち抜いて学校対抗戦の出場権を獲得しながら、コロナに感染した部員が出たため、当時の取り決めで出場できなくなった。「選手に声をかける言葉がなかった。何のために厳しい練習を耐えさせたのか…」

マットのセンターサークルにただ一人正座して考えた。そこで思ったのが、「インターハイ出場はなくなったけど、レスリングがなくなったわけではない」という思い。インターハイは目標だが、目的ではない。レスリングを通じて人間的に強くなることが目的だ、と思うことで、その疑問が解けた。「大切なことは、勝つことではなく、成長することなんです」

もちろん、勝ってくれることは指導者冥利に尽きる。素人からスタートして全国大会優勝という栄光をプレゼントしてくれた選手もいた(2006年全国高校グレコローマン選手権と国体の後藤和法=120kg級)。昨年は、前述の通り初めて東海地区で優勝という結果を出すことができた。「地道にやっていけば、必ず化学反応を起こして大爆発するときが来る」ということを思い知った栄光だった。

キッズからの一貫強化を否定していたわけではない。その気持ちは当初からあったが、教員という仕事をやりながらでは中途半端になってしまう危険があり、手をつけられなかった。山中監督と坪井宏太コーチ(後述)が赴任して余裕ができ、レスリングが盛り上がるであろう東京オリンピック開催を機にキッズ教室をスタートする予定だったと言う。

コロナ禍で計画はいったん白紙へ。2023年秋によくやく動き出し、体験会を何度かやって2024年春に「名工ジュニアレスリングクラブ」が正式にスタート。1年半で選手数は約50人へ。選手集めには卓越した能力があるようだ。名古屋工高も、やがてキッズ・レスリングの経験者も多い大所帯になることが予想されよう。

この投稿をInstagramで見る

その予兆だろうか、今年の国民スポーツ大会(滋賀)では、キッズ出身で少年フリースタイル60kg級に出場した本釜希真(2年)が2回戦でインターハイ3位の選手を撃破して3位に入賞した。今年のインターハイ125kg級5位の青木アルダをはじめ近年、重量級の全国入賞は続いていたが(令和6年インターハイ5位、令和5年国体3位・5位、令和4年全国選抜5位など)、軽量級の入賞は数年ぶり。

本釜は主将に指名され、来年の全国王者と団体戦での好成績を目指すことになった。「強くなることを求め、みんなで楽しく練習ができています」と部の状況を話し、入学後にレスリングを始めた選手に自分の持っている技を教えつつ、自身のスキルアップにも取り組む。国体王者だった山中監督の指導は頼もしい限り。今週末にある東海予選では、県大会で2位に終わった学校対抗戦での3位以上と個人優勝を目指すと言う。

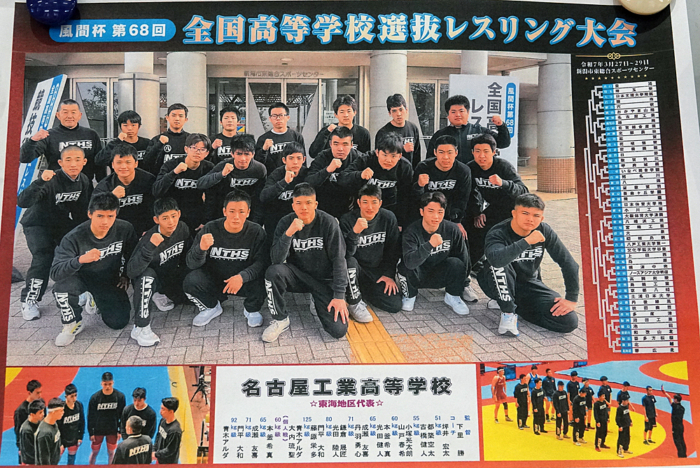

新潟市での大会の補助役員としても活躍

部員が多いだけに、大会運営の裏方にも数多く貢献している。毎年春に新潟市で開催されている風間杯全国高校選抜大会に部員が補助役員で活躍していると聞けば、「愛知県の高校が、なぜ?」と思うだろう。大会を切り盛りしている新潟県レスリング協会の原喜彦・副会長(全国高体連専門部・前理事長)は、下里部長の日体大の4年先輩。学生としてはすれ違いだったが、研究員として大学に残ってオリンピックを目指していて、“同じマットで汗を流した同志”になる。

同大会は、長らく北越高校の女子選手が補助役員として大会を支えていた。コロナと学校の事情でできなくなり、原副会長から「部員が多いのだから手伝ってくれないか」と頼まれ、大会に出場しない部員を派遣することになった。原副会長は、部員の多さのほか、大会後に地元で実施している合同合宿に、大会に出ない選手も含めて参加してくる熱心さがあり、それが依頼した理由だと説明する。

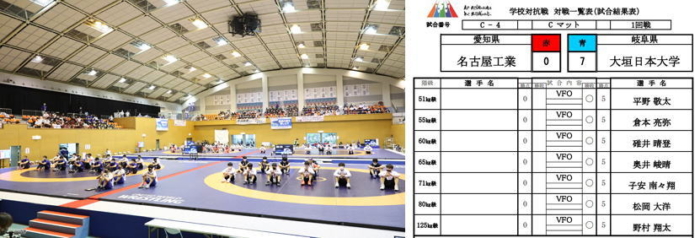

下里部長は、学校対抗戦で出場することになった今年の大会も手伝わせるつもりだったが、原副会長から「今年は団体戦で出てくるんだから、やらせられない」と言われ、補助役員には加わらなかった。それでも全試合終了後、マット片付けをする名古屋工高部員の姿があり、原先生から「悪いな…。頼むよ」と感謝されたと言う。下里部長は「裏方をやる人がいてこそ、大会が成り立つことを知ってほしい。それも人間的な成長につながる」と言う。

山中良一監督と坪井宏太コーチが奮戦

下里部長を支えるのは、ともに8年目を迎える山中良一監督(前述)と坪井宏太コーチ。山中監督は日体大を卒業後、大学助手~大学院を経て母校に赴任した。その後も全日本選手権には出場し、2018年大会では決勝に進み、世界3位になった直後の松本篤史(警視庁)を追い詰めたり、2020年大会でも2位になって翌年のアジア選手権(カザフスタン)に出場。昨年の全日本選手権で12度目の出場を果たしているが、赴任後は指導をレスリング活動のメーンとしてやってきた。

「自分が頑張ればいいのが選手。指導は、選手を頑張らせなければいけない。自分ができることを、きちんと伝えられないこともあり、難しさを感じることも多いです」と言う。自身も高校入学後にレスリングを始めた選手だが、選手歴が長くなって上のレベルに行ったことで、「知っていて当たりまえ」という固定観念ができてしまい、初心者に教えるべきことをスルーしてしまうことが何度かあったと言う。

初心者への指導の難しさと向き合い試行錯誤の成果が、初の東海大会優勝なのだろう。だが、躍進の要因は、「選手自らが向上を求める姿勢」と言う。「よく練習するし、レスリングが好きなんだな、と感じます。動画を見て研究したりして、強くなろうという姿勢が伝わってくるんです」と言う。初心者への指導で大切なことは、自主性を芽生えさせることを痛感。これから、さらに花開くことが予想される。

坪井コーチはテニスなどを経験し、8年前に名城大学を卒業して赴任。レスリングは吉田沙保里を知っている程度の知識だったが、校長先生にお願いされてレスリング部を見ることになった。やる以上はしっかりやろうと、レスリングシューズを買って生徒と一緒に練習。当初は「しんどくて、よくこんなことができるな」と思ったそうだ。

今ではスパーリングも普通に行い、「気がついたらレスリングにはまっていました」と笑う。ひじを脱きゅうして手術をしたこともあったそうだが、「それでもレスリングを続けたい、と思うようになっています。全国大会を目指すチームにかかわれることが、うれしいです」と言う。まだ試合に出たことはないので、指導に役立てるためにも試合出場が今後の目標だ。

「チーム愛知」の栄光を求める闘いは続く

本校舎から徒歩3分程度離れているレスリング場のある建物には、板の間の集会部屋があり、他県のチームを受け入れ、貸し布団を借りての合宿をよく実施している。岐阜、三重、静岡の近県のみならず、奈良、兵庫、富山、山梨、栃木のチームのほか、全国高体連専門部の田中秀人理事長も地元開催の国スポへ向けて滋賀県の選手を連れて来た。目の前の高辻公園を使えるので野外での体力トレーニングが容易にでき、名古屋市の中心部なので近辺に飲食店とスーパーがあって食事面の不自由もない。

下里部長は「こんなにいい環境の場所は珍しいと思います」と話し、今後も他県の強豪を積極的に受け入れての強化を目指す。「教え子の山中監督と一緒に母校の発展に尽力できるのは、このうえない喜びですね」と言う。

一昨年まで愛知県レスリング協会の強化委員長で、県全体の発展への気持ちも十分。県の合同練習のときは分け隔てなく指導するし、瀬野春貴・現星城高監督が高校3年生のときの2014年長崎国体で優勝したときは、セコンドとして涙を流した。

オリンピック代表(矢田静雄)やアジア大会王者(吉田敏忠)を生んだ名商大附高(現名古屋国際高)にレスリング部がなくなって久しいが、星城高、一宮工高とともに切磋琢磨し、「チーム愛知」の栄光を求める闘いは続く。

《完》