【特集】浪速から日本一のチームをつくる! 大体大浪商高・西尾直之監督の挑戦(下)

《上から続く/文・撮影=布施鋼治》

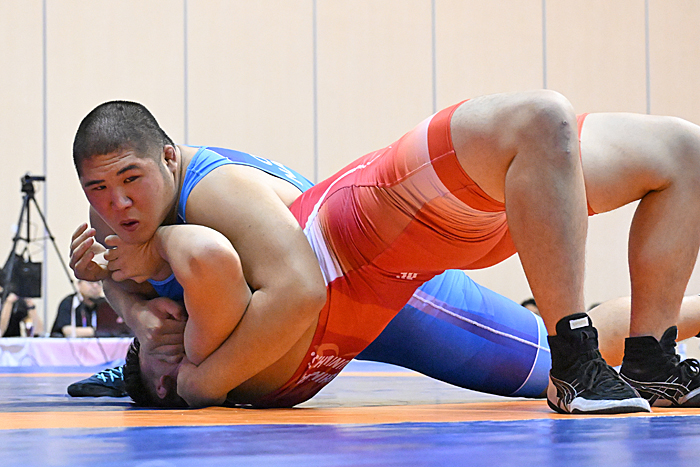

大体大浪商は今夏のインターハイ学校対抗戦の準決勝で、花咲徳栄(埼玉)に敗れた。昨年は準優勝だっただけに「今年こそは」とチーム一丸となり優勝を目指したが、決勝のひとつ手前で力尽きた。

「なぜ日本一になれなかったのか?」-。西尾直之監督は唇をかんだ。

「U17世界選手権と日程が重なりベストメンバーを組めなかったこともあるが、ベストメンバーを組めなくても勝ち切るだけの総合力がなかった。勝たせてやれなかったのは指導者の責任です」

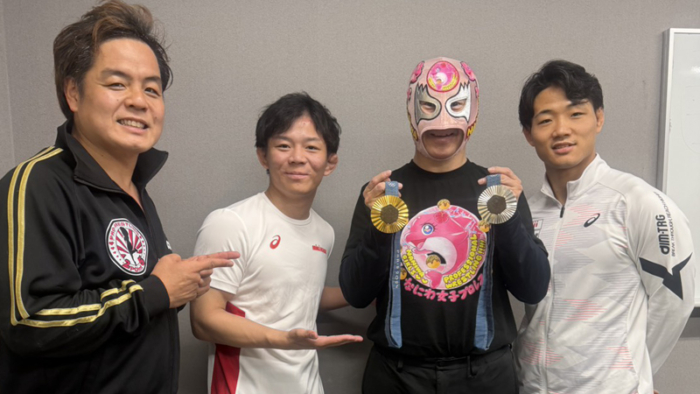

西尾監督にとって今シーズンは、同高の監督に就任してちょうど10年という節目の年。部員や他の指導者には「10年で日本一のチームを作る」と公言。その言葉を裏打ちするかのように、昨年4月には、堺リベラル高の薮中右京氏が母校に国語の教師として戻り、今年4月には大学の監督として2008年北京オリンピック銀メダリストの湯元健一氏が就任。大学生以外の指導もしてくれることになったので、初の高校日本一という言葉は現実味を帯びていた。

西尾は「現実はそう甘くはなかった」と振り返る。その一方で手応えもつかんだ。

「厳しい状況でも準決勝まで勝ち進み、決勝に行ってもおかしくない闘いをしてくれました」

その言葉通り、準決勝のスコアは3-4の接戦で、どこか1試合の勝敗が変わっていれば大体大浪商が2年連続決勝進出を果たすところだった。

学生レスリングはチームとしての文化を作る必要がある

9月まで主将を務めた71㎏級の辻田咲陽(3年)は団体戦ならではの難しさを語る。

「団体戦で自分が負けたとき、その後、どう行動するか。負けたあとでもチームメートは闘っている。自分は試合に負けて悲しいけど、その負けを補っていくのが団体戦じゃないですか。だったら負けたとしても、しっかりチームを応援しないといけない。負け方もすごく大事。勝つことが一番大事だけど、粘った末の負けなら、次にやる人にも気持ちはつながる。団体戦は相手チームの流れを崩しながら、自分たちの流れをしっかりと作っていくことが重要だと思います」

主将の意見を後押しするように、西尾監督は「学生レスリングはチームとしての文化を作らないといけない」と主張する。「個々の選手だけで強くなっても、チームとしては成熟しない。だったらチームというベースをきっちり作るというところを、しっかりと考えないといけない」

そのベースを作るため、現在は中学、高校、大学とも月1回はそれぞれミーティングを行う。「数日前には、なぜ優勝できなかったのか、ということをテーマにディスカッションしました。みんなで1時間ちょっと話し合ったと思います」

中・高・大、つまり大体大浪商のレスリング・グループ全体のミーティングも3ヶ月に一度は開催されるという。この中高大で一緒に活動するという仕組みははこの学校の大きな強みといえるだろう。

キッズから続く一貫強化システムの構築を目指す

少し前まで、この一貫強化システムは全国どこを見渡しても、オンリーワンというべきものだった。「高校だけだと、強化できるのは正味2年半しかない。それで結果を出すというのは難しい。でも、中学校から指導できるという環境は大きなアドバンテージになる。大学4年も加われば、選手が伸びる可能性はさらに高くなる。ただし、進学に関しては選手達の将来を考え、アドバイスはしますが、個人に選択を委ねています」

最近は、個々の選手の活躍がチーム全体を引っ張る動きもある。西尾監督はその例として、現在55㎏級の古澤大和(2年)と冒頭で記した小林賢弥(2年)の存在を挙げる。

「2人は中学校のときに大体大浪商を選んで入ってきてくれた。古澤が全国中学選抜選手権を中1で優勝して、部の雰囲気がガラッと変わりました。古澤に続いて小林もチャンピオンになった。U15のアジア選手権でも、古澤がチャンピオンになったら、小林がそれに続いた。2人が連鎖して活躍してくるようになったら、『浪商でやりたい』という子が増え、実際にその子たちが入学してくれました」

「かつて大阪のレスリングといえば北部にあるクラブや学校が中心だった。吹田市民教室も、エンジョイレスリングクラブも茨木市レスリング教室も、全部、大阪の北部にあります。南部には堺ジュニアレスリングクラブなど数チームしかなく、レスリングの地盤があまりなかった。和歌山までいったらあるんですけどね」

大体大浪商にも、そのレスリング場を練習場所にするキッズ教室はある(ゼッセル熊取レスリングスクール)。西尾はその教室の活動をより活性化させたいと願う。「キッズで育ってきた子が、そのままウチの学校に上がってきてくれたら、よりよい循環が生まれていく。湯元先生が掲げる『レスリングを楽しむ』をスローガンの一つに加え、新たな伝統を作り上げていきたい」

キッズの指導体制も確立すれば、今までにない指導体制が確立する。その指導のなかで身につけたレスリングは、日本レスリング史に新たな1ページを記すことになるのだろうか。

西尾の挑戦は続く。《完》