【特集】時代を50年先取りした福岡大、世界王者・田中忠道氏の遺志を受け継ぐとき(上)

西日本学生リーグ戦で最多の優勝回数(28度)を誇るチームが福岡大。2001年春季から15年間、優勝から遠ざかったが、2016年、急性白血病を乗り越えた長島和幸副部長、オリンピック2大会連続出場の池松和彦監督のもとで春秋優勝を達成して復活。2017年秋季リーグ戦も優勝した。

だが、それを最後に再び優勝から遠ざかってしまった。女子も、1998年に篠村敦子が51kg級世界チャンピオンに輝いているが、現在は停滞中。昨年から池松和彦監督が復帰。再浮上を目指している。

今年の春季リーグ戦は5位。池松監督は「まず(予選リーグを勝ち抜いての)決勝に進むチームを作りたい」と言う。このあたりの順位が続くと、選手の間に「二部リーグに落ちなければいい」という意識が知らず知らずのうちにも芽生えてしまうので、決勝に進めないことに悔しさを感じるようになってもらうことが先決だ。

昨年の西日本学生新人選手権と西日本学生選手権(男子)では、ともに優勝選手がおらず、「まず一人のチャンピオンを育成することが必要」とも言う。今年7月の西日本学生新人選手権では、2位が2人いて、少しは前進したが、「やはりチャンピオンが出て、チームを引っ張ってほしいです」と言う。

東西のボーダレス化を推進した福岡大

同監督は「去年からスカウトも担当していました。選手を集めるのは難しいです」と言う、現在の部員は19人。2017年秋季リーグ戦で優勝したときも部員は15人と少数精鋭でやってきたので、部員数はさして問題ではないが、九州共立大の躍進で、九州の強豪選手が同大学に進むことが多くなり、スカウト活動がやや滞っているのが現状だ。

2020年には、東京・自由ヶ丘学園高卒の選手が3人在籍。1年生のときから結果を出し、東京の選手が九州の大学へ行く流れができつつあった。今は、東京からの選手はいないが、群馬県と富山県の高校卒業の選手が在籍。東西のボーダレス化を推進した。

現在では、九州共立大に北海道や栃木県、南九州大に秋田県や新潟県、周南公立大に三重県や長野県などからの選手がいる。「レスリングができるなら」「チャンスが大きいなら」と、遠距離であっても選手活動を続けたい選手はいるわけで、スカウト網は全国に広げたいところ。

数多くの強豪を輩出した京都・丹後緑風高の吉岡治監督、パリ・オリンピック代表の曽我部京太郎を育てた愛媛・今治工高~北条高の越智雅史監督らをはじめ、福岡大卒の指導者は何人かいる。最近でも、スポーツ科学部を卒業して教員として各地に赴任したOBもいる。力を結集して母校の再建への尽力が望まれるところだ。

「怪我をしない練習」「怪我をさせない練習」が大事

練習で心がけていることは「怪我をしない練習」「怪我をさせない練習」。大きなけがをして完全復帰までに長期間かかってしまっては、活動に大きなマイナスとなる。がぶりをしっかり決めたあと、相手の首をねじ曲げるようにしてのがぶり返しは、反則ではないが、ともするとけがにつながる。練習では、がぶりをがっちりと決めるまでが勝負。そのあとはバックへ回る練習に切り替える。“痛め技”ともなる強烈ながぶり返しは、実戦で試すことで自分の技にしていく方針を掲げる。

同監督は筑前町議員が本職。福岡大の教員や職員ではないので、朝練習を含めて毎日見ることのできない。指導者が練習にいるかいないかでは、選手の士気が違うのは事実。そこは、近隣の九州共立大や南九州大、今月は関大が来てくれて合同練習し、埋め合わせる状況。大学の宿泊施設があり、1泊1000円もかからずに使用できる。7月には約2週間、グアムのチーム5選手を受け入れていたそうだ。

大学の中では準A強化クラブの位置づけで、それなりの強化費が出ているので、遠征や合宿での経費はまかなえる。全日本選手権の場合は別に補助金が出るので、少しでも保護者の負担を減らせる状況。工夫しながら黄金時代の再現を目指している。

素人集団の中での練習で世界王者に輝いた田中忠道氏

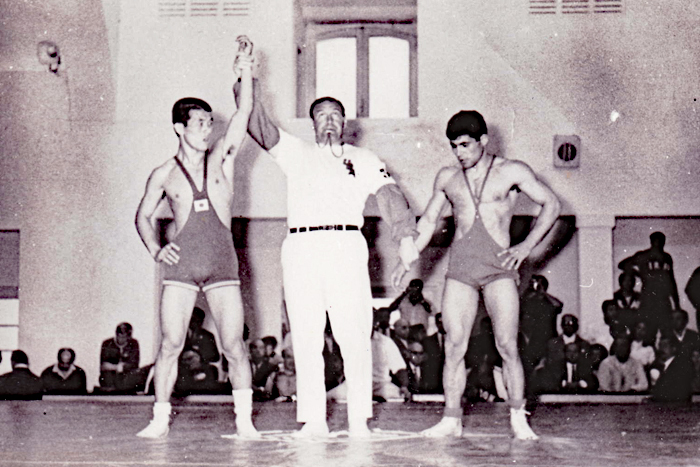

福岡大レスリング部は1967年に創部。1966年に全日本選手権を制した田中忠道氏(法大=2013年、68歳にて死去)を選手兼監督に迎えて強化に取り組んだ。田中氏は1968年メキシコ・オリンピック出場へ向けて燃えていた。そんな選手が、創立ほやほやのチームに所属したのだから大冒険だ。

素人に毛がはえた選手の中での練習だったが、1969年にアルゼンチンで行われた世界選手権で優勝。どんな状況下でも、目標を持ち、工夫しながら一心不乱に打ち込めば実力はついていくという見本。

地球を半周する遠征経費は、全額自己負担の63万円(大卒初任給の平均が2万5,000円の時代)。多くの人の協力でカバーできた求心力もすごい。必死にやれば支援者が現れる。ともに、福岡大レスリング部の原点と考えていいのではないか。

世界チャンピオンに輝いた田中忠道氏が監督として率いたチームは、急激に力をつけ、西日本学生リーグ戦で2位や3位を経験したあと、1972年秋季リーグ戦で初優勝。以後、同志社大や徳山大(現周南公立大)とともに西日本のレスリング界をけん引してきた。