【2022年全日本大学選手権にかける】気負いなく闘った3年前の再現なるか、山梨学院大

※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。

10月19~20日に大阪・堺市で行われる2022年内閣総理大臣杯全日本大学選手権は、日体大の団体2大会優勝(東日本学生リーグ戦、全日本大学グレコローマン選手権)を受けての大会となった。3年前(鹿児島)と同じ状況。そのとき、1994年を最後に達成した大学がない“団体戦グランドスラム”を阻止したのは山梨学院大だった。今回も、偉業達成に立ちはだかろうとするのが、5階級で優勝の可能性を高く持つ山梨学院大だ。

どの選手も優勝を目指す中、より強く優勝を望まれる選手は、下記の5人(カッコ内は小幡邦彦監督の期待)。

■57kg級・小野正之助=栃木国体でアジア選手権3位の選手を破って優勝

(パリ・オリンピックに向けて楽しみな選手。相手が強くても物おじしない=これは今の1年生に共通している)

■61kg級・榊流斗=昨年の全日本王者であり、全日本学生選手権2連覇

(栃木国体で敗れたが、けががあった。言い訳にはしていない。層の厚い日本の軽量級でオリンピックを目指せる選手。学生最後の大会でしっかり勝って次につなげてほしい)

■70kg級・青柳善の輔=東日本学生春季選手権で、1ヶ月半後に学生王者に輝く渡辺慶二(日大)を破る

(リーグ戦の日体大戦で痛恨の黒星を喫し、涙を流して悔しがっていた。そのときより上の階級の出場なので相手へのリベンジ戦は実現しないが、悔しさをぶつけて優勝を期待したい)

■74kg級・佐藤匡記=昨年の世界選手権代表

(負けるパターンは、ロースコアで進んで逆転されるケース。攻撃力はあるので、大きくリードして試合を進めることが課題。エースの自覚を持ってほしい)

■125kg級・アビレイ・ソビィット=カザフスタンからの留学生

(日本のレスリングに慣れてきた。リーグ戦で負けた伊藤飛未来へのリベンジを含め、期待している)

5選手が最高のパフォーマンスを発揮し、残る3選手も上位へ食い込めば、3年ぶりの優勝を引き寄せることができるだろう。

団体優勝を意識させないことが、団体優勝への道

小幡邦彦監督は「今のチャンピオンは日体大です。日体大も、優勝を目指せる階級として5階級は考えているでしょう」と、大言壮語はしないながらも、「全階級、優勝してもらうつもりです」ときっぱり。各選手が優勝することの積み重ねが団体優勝なので、「団体優勝を意識させずに闘わせたい」と言う。

無用なプレッシャーを持たないこと、持たせないことは、勝負の鉄則とも言える。3年前がそうだった。日体大の偉業阻止の期待とは裏腹に、大会直前になってエースの乙黒拓斗と貴重な戦力だった榊大夢を負傷で欠くこととなり、同監督は「正直、優勝は厳しいと思い、3位以内を目標にしていた」と話していた(関連記事)。

しかし、プレッシャーによるものなのか、日体大の選手に不覚が相次いだ。山梨学院大は2階級を制したほか、まんべんなく上位に進んで団体優勝を手にした。気負いのない闘いが功を奏した例だ。

逆のケースもある。3連覇を目指した2017年大会は、小栁和也(全日本選抜選手権2位)、乙黒拓斗(前年のインターハイ王者=のちの世界&オリンピック王者)、乙黒圭祐(全日本学生選手権2位)、木下貴輪(全日本学生選手権優勝)、藤波勇飛(世界選手権3位)、バグダウレット・アルメンタイ(留学生)と6階級での優勝が見込まれ、意気込んで福井・おおい町に乗り込んだ。

フタを開けてみると、最多の3階級で優勝したものの、0点(9位以下)の階級もあって得点が伸びず、拓大に1975年に始まった大会史上初の「個人優勝なしの団体優勝」という“記録”をプレゼントしてしまった。

全日本学生選手権のようなまったくの個人の大会と違い、出場する選手の「チームを背負う」という気持ちが逆に作用し、本来の動きができなくなることが少なくないのだろう。団体優勝を意識させないことが、団体優勝の王道なのかもしれない。

栃木国体のリベンジ戦に臨むエース榊流斗

今年は、山梨学院大にとって不運に見舞われたシーズンだった。東日本学生リーグ戦は、エースの榊流斗が直前に負傷して出場できない誤算。代役の森田魁人が勝負どころの日体大戦で勝ち、しっかりと役目をこなしたので優勝できなかった要因とは考えられないが、8月の全日本学生選手権(インカレ)は部員の半数以上がコロナに見舞われて出場できず、優勝は1選手という“不振”。実力をアピールできない年となっている。

唯一の学生王者の榊は、けがでリーグ戦を棄権し、インカレで復活優勝しながら、国体でつまずくという波のあるシーズンをおくっている。「リーグ戦も国体も、コンディションづくりに失敗しました。ベストコンディションで試合に臨めない弱さがあります。国体は、(本調子ではなかったので)勝つ、という気持ちが相手より劣っていたのかもしれません」と反省する。

負けた相手の田南部魁星(日体大)が今大会の61kg級正選手としてエントリーしており、対戦があればリベンジのかかる一戦となる。団体優勝の行方を左右する闘いになるとともに、個人としても連敗するわけにはいくまい。

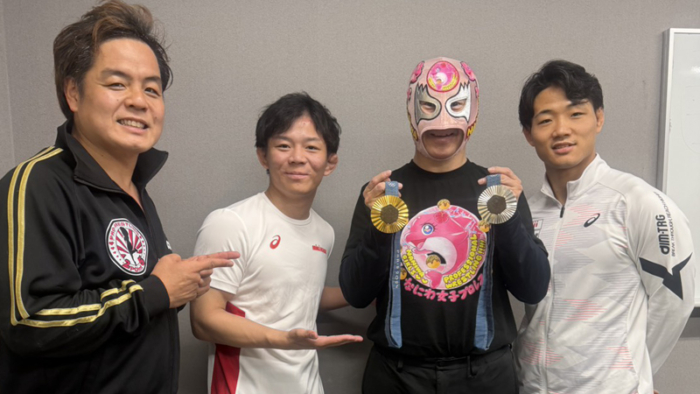

榊は3年前の団体優勝のとき、1年生で王者に輝いてチームの勝利に貢献。その優勝を弾みとして全日本選手権で優勝し、3ヶ月後のアジア選手権(インド)で銅メダルにつなげた。いわば、飛躍のステップとなった縁起のいい大会。「大学の最後の大会になります。チームのために、やるべきことをしっかりやりたい」と燃えている。

試合間隔が空いてしまった佐藤匡記、ブランクを乗り越えられるか

昨年、日本代表として世界選手権に出場した74kg級の佐藤匡記にとっても、満足のできない結果が続いているシーズンだ。リーグ戦でこそ、JOCエリートアカデミー時代の後輩でもある日体大期待のホープ(髙橋海大)にテクニカルフォール勝ちして実力を見せつけたが、全日本選抜選手権は初戦で志賀晃次郎(警視庁福生警察署)に競り負けて上位進出を逃し、巻き返しを狙ったインカレはコロナで不参加。

「6月から試合をしていないので、ちょっと緊張しています」と、試合間隔が空いてしまっていることに、やや不安がある様子だ。試合数をこなして経験を積むことが重要な年代だけに、試合がこなせないことは辛いことなのだろう。インターハイ2連覇など優勝を重ねてきた選手。昨年6月の明治杯全日本選抜選手権以来、当りまえのように立っていた表彰台の一番高いところから遠ざかっていることも、不安要素のようだ。

だが、20歳にして世界選手権へ出場した地力を発揮すれば、ブランクを乗り越えることは不可能ではあるまい。日体大の代表が予想される学生王者の高田煕には高校時代に勝ったことがあるそうで、精神的な優位はある。「最高の調子をつくって本番で出し切れれば」と遠慮がちながらも、この大会で復活し、2024年パリ・オリンピックへ向けての弾みを目指す。

本命の失速や番狂わせが何度も起きてきた大会。「どこが団体優勝するか分からないのが、この大会です」と小幡監督。団体優勝を意識して気負うことなく、個人の闘いに徹したうえでの栄冠を目指す。