【特集】個人戦で花開いた“学校対抗戦の雄”…フリースタイル66kg級・岩渕尚紀(拓大)

※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。

(文=増渕由気子、撮影=保高幸子)

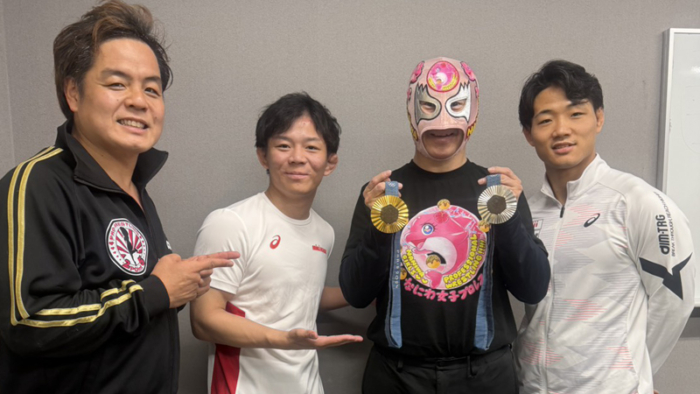

激戦区のJOC杯ジュニアオリンピック・男子ジュニア66㎏級で優勝したのは岩渕尚紀(拓大=右写真)だった。高校時代から階級を一つ上げての優勝に、「やっと優勝できました」と満面の笑顔を見せた。

強豪・霞ヶ浦高(茨城)出身で、高校2年生の時にインターハイの学校対抗戦MVPとなり、霞ヶ浦V20に大きく貢献。“団体戦に岩渕あり”と存在感は抜群だった。だが、一転して個人戦だと高校三冠のビッグタイトルがない。

岩渕の最大の敵は「減量」だった。高校生の全国大会は、学校対抗戦のあとに個人戦という進行が基本。個人戦に出るには、学校対抗戦を終えて数時間後に再び60㎏級のリミットにしなければならない。2年の夏は無念の計量失格。3年最後の夏は、水も飲まずに団体戦を乗り切り、計量はパスしたものの、勝ち抜く体力は残っていなかった(左写真:2009年インターハイ、団体Vの胴上げにも参加せず減量に挑む岩渕=左)。

■春休みのアゼルバイジャン修業で自己管理に開眼

団体MVPは一生残る名誉だ。だが、同期の選手が個人戦でも全国タイトルを勝ち取り、海外遠征や全日本選手権の大舞台を踏む姿を見て沸いてくる感情は「悔しかった」の一言に尽きる。拓大に進学し66㎏級にシフトチェンジしたが、昨年のこの大会は欠場。東日本学生新人戦は春・秋とも優勝できなかった。減量苦から開放されたはずなのに不調から抜け出せなかった理由は、「自己管理不足」(本人談)。

高校では管理されていた練習や生活が、大学では自分自身に委ねられる部分が多くなった。どうすればいいのか分からず、悩んでいるうちにルーキーのシーズンは終わった。岩渕に足りないものを察した西口茂樹部長は、拓大軽量級のエース、鈴木康寛とともに春休みを使って約1ヶ月間、アゼルバイジャンへの武者修行を命じた。

全日本大学王者の鈴木は、シニアでも優勝を狙えるほどの成長株で、「練習が終わっても、鈴木先輩は自主練を続けていたし、寝る前までレスリングの研究を怠らなかった」と、学生王者レベルの秘密を知ることができた。

「足りなかったのは、これだったんだ」―。海外で自らの意思を持ってレスリングに取り組む姿勢を身に付けた岩淵は、「今大会は自信をもって試合ができました」と話した(右写真:JOC杯決勝で闘う岩渕=青)。

今大会のジュニア・フリースタイル55㎏級を制した森下史崇(日体大)、ジュニア・グレコローマン84㎏級優勝の菊地崚(青山学院大)は高校時代の同期生。「ちょっとだけ追いつくことできた。今年の目標は学生チャンピオンになることです」と飛躍を誓った。