【特集】創部17年目の九州共立大が躍進! 「見張らないと練習しない、というチームにはしたくなかった」の方針が実る(上)

西日本学生リーグ戦の一部リーグの大学で、最も歴史の浅いチームが九州共立大。一方、選手数は最も多い40選手が在籍する。今年5月の春季リーグ戦で8季ぶり2度目の優勝を達成(関連記事)。7月の西日本学生新人選手権ではグレコローマン、フリースタイルとも5階級ずつを制覇。西日本の中心チームとなるべく雰囲気を作り出している。

2009年に現在の藤山慎平監督をコーチに迎えて創部したときは、全員がレスリング経験者だったが、わずか3人の部員だった。当然、リーグ戦には出場できなかった。3人での練習ではマンネリになるので、ときに野球部の練習に加わらせてもらってノック(守備練習)を受け、体を鍛えたとか。

翌2010年、部員が6人に増えてリーグ戦に初出場し、二部リーグで3位に入賞(関連記事=日本協会HP)。2013年春季リーグ戦で二部優勝を達成し、2014年春季は一部の予選ブロックで全勝をマークして2位となるなど、とんとん拍子に躍進した。

優勝は時間の問題と思われたが、 勝負の世界は甘くなく、初優勝は2020年秋季まで待つことになった(関連記事)。その後、周南公立大の躍進を崩せなかったが、今春、2度目の優勝を達成。藤山監督は「周南に預けてある優勝旗を取り戻そうと頑張ってきました」と振り返った。

新人選手権の“過半数制覇”で、さらなる底上げが期待

新人選手権での両スタイル5階級ずつの優勝という結果は、下級生のレベルアップの証明であり、間違いなく上級生を刺激して全体の底上げにつながる。レギュラー選手に思い上がりの気持ちが生まれる隙間もなくなるわけで、いい方向へ向かって回転していると言えるだろう。

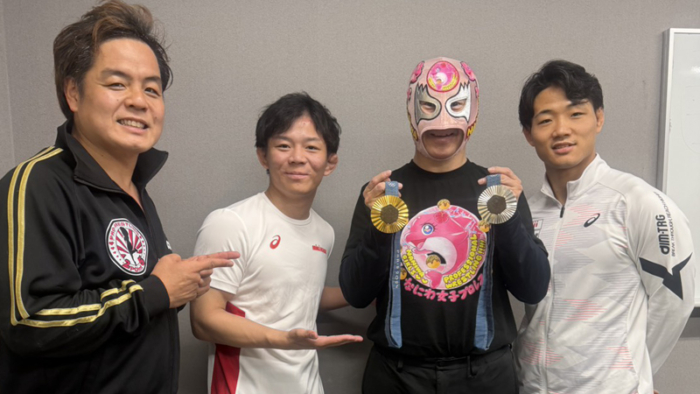

2023年学生王者の長野壮志主将(愛媛・八幡浜工高卒)は、藤山監督のほか、2021・23年学生王者で選手兼任の荒木瑞生コーチ、新しく来てくれた大関寛穂コーチからの「熱心な指導のおかげ」と春季の優勝を振り返る。グレコローマンは荒木コーチ、フリースタイルは国士舘大で鍛えた大関コーチの指導に、「選手が必死についていって自主性が出たことが大きい」と言う。

1年生の全員がリーグ戦に出ていたわけではないが、「リーグ戦を制したチーム、という自信もあったと思います」と話す。秋季リーグ戦は他大学から対策されるので、より厳しい闘いとなると覚悟し、「対策されても勝てるように鍛えていきたい」と話す。そのためにも、インカレで好成績を目指す。

自主的に練習するような雰囲気づくりに努力

創部からここまでを振り返ると、創部してからしばらくの間は「厳しさで押さえつける面があった」と藤山監督。二部リーグ転落を2度経験したあと、一部リーグでの優勝が見え始めた2018年ころから自由に練習させることへ方向転換。「レスリングが楽しいと思えるような練習」を目指した。その結果が、2020年全日本大学グレコローマン選手権での山﨑翔馬のチーム史上初の大学王者の誕生であり、約2ヶ月後の秋季リーグ戦での初優勝だ。

12年をかけての優勝に、「センスではない。強くなろう、という気持ちを育てること」「4年間かけて強くするんです」など、“手塩にかけて育てた”という言葉が続いた。心底から出てきた言葉だった。

その後、どのチームも同じだろうが、コロナでブランクがあり、その直後は「練習しなくて当たりまえ」のようなムードができてしまい、それとの闘いもあった。そのときは、練習時間を「1時間」と区切り、集中練習で、その壁を乗り切った。

初優勝し、コロナが収束に向かうと、さすがに2時間はするようになり、戸惑う選手もいたようだが、そんなときでも、「見張り」という行動はせず、自主的に練習するような雰囲気づくりに努力。チームのムードを根本的に変えた。「見張らないと練習しない、というチームにはしたくなかった」と言う。

練習開始前にウォーミングアップが終わっているチームへ変貌

そうすると、練習後、「足りない」と思った選手が練習するようになったと言う。練習開始前にも、以前はマットの隅に座って練習開始を待つのが普通の光景だったが、開始前から技の研究をやったりして体を動かす選手の姿が目につくようになった。練習開始前に多くの選手のウォーミングアップが“終わっている”ので、開始からハイテンションでの練習が行われる。

それを後押ししているのが、選手兼任の荒木コーチ。「口でも言っていますけど…」と笑いながら、自ら率先して練習前、そして練習後に汗を流すことで選手を引っ張り、チーム盛り立ててきた。その結果が、8季ぶりの優勝。藤山監督は「ここ1、2年の強化は間違っていなかった。雰囲気を変えた結果だと思います」と自信を持つ。