【特集】日本有数の温泉県に生まれて25年、日本文理大が九州のレスリングを熱く燃やす(下)

《上から続く / 取材・撮影=保高幸子》

創部10年目で西日本学生リーグ戦を制覇

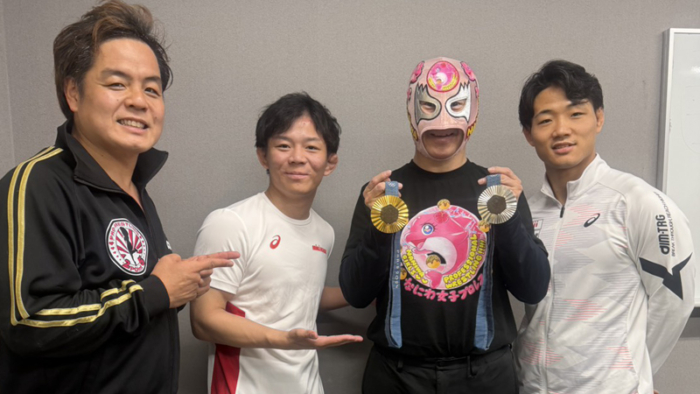

日本文理大にレスリング部を創設したのは、 世界選手権に4度(最高は8位)、アジア大会に2度(2位と3位)出場した勝龍三郎・現附属高校教頭だ。名伯楽の栄和人・至学館大前監督と同じ奄美大島出身で、鹿児島商工高(現樟南高)~日体大と同じ道を歩んだ。現役時代は、佐賀・鳥栖工高を日本一に導いた小柴健二監督と日本代表を争った。日体大卒業後は、綜合警備保障(今年7月にALSOKに社名変更)でレスリングを続けており、いわば“オリンピック・チャンピオン製造工場”の一期生だ。

現役を引退し、大分県で指導の道を歩んだ勝監督にとって、大学にもレスリング部ができたことは、高校で強くして大学へ送り、一貫強化でさらに強くできると考え、喜ばしいことだった。現実は違った。高校で強くなった選手は、新興大学の日本文理大を選ばず、関東の大学を希望したからだ。

2001・02年のインターハイ王者に育てた磯川孝生(2012年ロンドン・オリンピック8位)が拓大へ進むなど、育てた選手が関東の大学へ行くことが相次ぎ、「高校生を強くしたはいいが、日本文理大には行ってくれない、というジレンマがありました」と振り返る。

それでも、日体大で大学王者だった後藤秀樹氏(2006年世界大学選手権代表)を日本文理大のコーチに就任させて4年目の2009年秋季、西日本学生リーグ戦で初優勝。10年でひとつの結果を出した。選手から胴上げされた後藤コーチは感極まって大粒の涙を流し、「これがゴールと思わず、スタートと思ってほしい。来年は自信をもって全日本レベルの大会に乗り込みたい」と気合を入れた。

再建へ向け、3年間で70人を超える部員をスカウト

その後、2011年春季にも優勝を達成したが、いろんな問題が出て停滞し、二部リーグ転落という事態にもなった。勝監督は、このまま終わるわけにはいなないと決意し、再建へ走った。

スカウト活動に力を入れ、23人の新入部員を獲得。翌年が26人、その翌年も25人。全国トップレベルの選手ばかりではなく、初心者同然の選手もいたが、70人を超える部員数になると大学からも認められるようになる。「練習場を広くしてほしい」という要望にこたえてくれ、近隣の高校や大学から合同練習に来てもらっても十分なスペースの練習場が完成。

「ここが合同合宿の拠点になるよう、宿泊所もつくってほしい」「いい環境で練習できるようエアコンをつけてほしい」などのリクエストも受け入れてくれたというから、大学内でも重要なクラブになったのだろう。勝監督の交渉力がすばらしかったのは言うまでもない。

2016年に湯元健一氏がコーチに就任すると(2年間)、高校の強豪選手も来るようになり、軌道に名乗ったことで自身は附属高校の指導に専念。今は比江島監督にすべてを任せ、西日本学生リーグ戦の王座奪還を見守っている。

伸び切ってしまったり、レスリングが嫌いにならない練習を

高校での指導は、自分の性格上、選手をとことん追い込むことはできないので、「全国で3位くらいに入る努力と練習」が方針。徹底的に強化して結果を出しても、それで伸び切ってしまったり、レスリングが嫌いになってしまっては意味がない。「レスリングを好きになり、それで強くなるのがいいと思います」と言う。

強豪選手を多く集め、ハイレベルの指導を厳しく課す指導を否定はしない。そういうところに飛び込む選手もいる。要は、いろんなチームがあり、選手が監督の指導方針や練習環境、自分の実力などを考え、選択して進むのがいいのでは、ということ。それがレスリングのすそ野を広げる方法だと考えている。

西日本学生の雄を目指しつつ、部員の確保などレスリングのすそ野を広げる努力にも挑んでいる日本文理大と附属高校。まず、九州の高校・大学のレスリング界を熱く燃えさせてくれることが望まれる。

《完》