【特集】60年にわたって2校が共存! 名物「手延そうめん」をアピールする日が来るか…長崎・島原高&島原工高(下)

《上から続く / 取材・撮影=保高幸子》

オリンピック選手を生んでいる島原工業高校

1969年長崎国体を目指して島原高校と同じ時期に創部された島原工業高校は(半年ほど早いという説もあるが、定かではない)、地元国体の直前に行われたインターハイ(群馬)で、48kg級の福田秀人と65kg級の下田修が優勝。下田が国体でも優勝するなど、強化を結実させて歴史をスタートさせた。

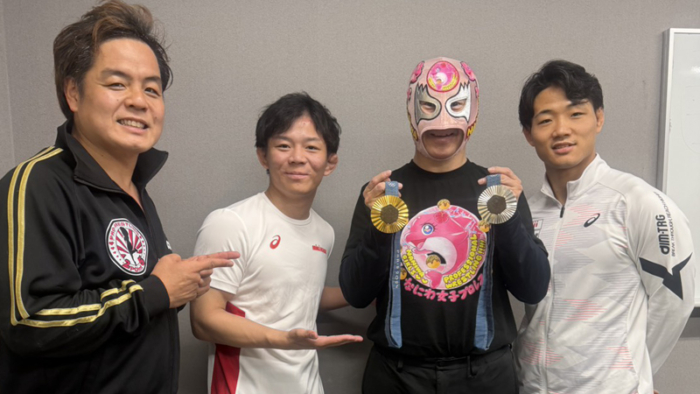

日体大へ進んだ宮原照彦(現九州協会会長)は、高校時代は目立たない選手だったが、グレコローマン62kg級で学生王者、全日本王者、1974年アジア大会2位を経て1976年モントリオール・オリンピックに出場した(4位)。学校対抗戦では1975年インターハイで3位に入賞し、この時点では島原高校より一歩先に出ていた状況だった。

その宮原照彦氏が島原高校の監督に就任し、同高の快進撃が始まると状況は逆転して追う立場となる。その牙城をなかなか崩せなかったが、1988年に学生王者だった喜多龍昭(日体大卒)が監督に就任して進撃を開始。1990年に10年ぶりに県の王座を奪還した。

現在の黒田安秀監督は、その上昇ムードの中の選手で、1990年全国高校選抜大会3位の実績で同校躍進の原動力となった。日体大に進み、1992年全日本エスポアール(18~20歳)選手権優勝、4年生のとき(1994年)は62kg級のレギュラー選手として東日本学生リーグ戦の16年連続優勝に貢献している。

「怖がる、逃げる、のときは厳しくしています」…黒田安秀監督

卒業後、島原高校教員を経て2000年に島原工業高校に赴任し監督へ。途中、五島列島の高校に転勤となって4年間のブランクができたが、復帰して現在まで続け、通算22年間、チームの指揮している。

島原と競い合いながら全国トップレベルを目指しているが、なかなか達成できない。現在の部員(6人)は、多くが高校入学後にレスリングを始めた選手なので、それもやむをえまい。以前は柔道をやっていた選手をレスリングに転向させたりもしたが、中学の柔道人口も減っているので、それもままならない状況。

しかし今年4月、昨年の全国中学生選手権110kg級優勝の吉田信太が入部。1年生にしてインターハイ出場を勝ち取り、九州大会でも優勝するなど、飛躍の兆しは見ている。

1日の練習時間は平均2時間半。「初心者が多いので基本練習を多く」だが、一番大事にしていることは精神面の強化。「怖がる、逃げる、という行動が見られたときは、厳しくしています」と言う。

日本一になったソフトボール男子に続きたい!

今年は、残念ながら学校対抗戦でのインターハイ出場はならなかったが、個人対抗戦で吉田(前述)を含めて3選手が出場。「吉田は優勝させたい。他の選手は入賞を目標に頑張ってほしい」と期待するとともに、「部員を増やし、学校対抗戦で勝てるようにしたい」と言う。日体大の先輩である鳥栖工高の小柴健二監督には、かつて練習を受け入れた“貸し”がある(前述)。立場が逆転して今は胸を借りる立場。「選手をそろえて出げいこへ行って鍛えたい」と言う。

入部さえしてくれれば、ある程度の選手に育てることができる確信があるものの、部員が集まらないことには始まらない。長崎県で「レスリング」と言えば「島原」だけに、「格闘技の好きな人は、ぜひ来てほしい」と普及活動に尽力している。しかし、「レスリングを知らない子も多くて…。やはりメジャーな存在になって、レスリングを知ってもらうことが選手を集める道ですね」と話す。

学校自体はスポーツが盛んで、ソフトボール男子は2023年インターハイで日本一へ。エアライフル部からはオリンピック選手が生まれている。オリンピック選手を生んだレスリング部も、その再現は決して不可能ではない。

香川県出身の日下尚選手が、オリンピック選手になって地元の「讃岐うどん」を徹底アピール。地元業者を潤わせたが、島原から地元名物「島原手延(てのべ)そうめん」をアピールする選手が生まれる日が来るか。