【直言! 過去・現在・未来(6)】99パーセントの努力で手にしたオリンピック金メダル、“努力した天才レスラー”小林孝至

(編集長=樋口郁夫)

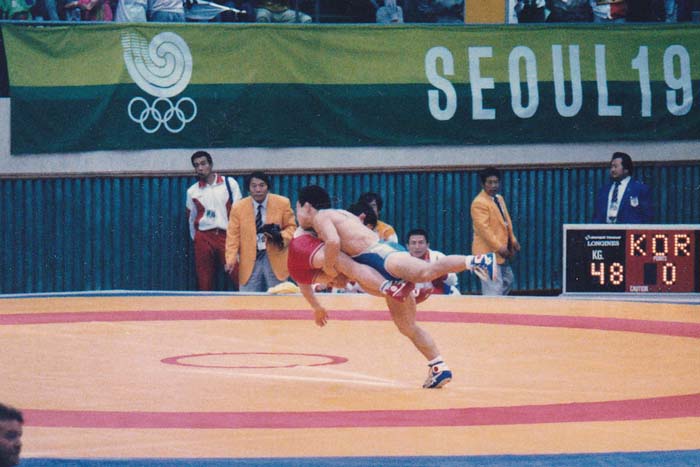

大谷翔平選手(大リーグ、ロサンゼルス・ドジャース)の天才ぶりが世間を騒がせている。しかし、稼ぐ金額は別として、「天才」としか言いようのない才能に恵まれた人間は、どの競技・分野にもいる。私にとって、日本レスリング界の「天才」と言えば、まず1988年ソウル・オリンピック金メダリストの小林孝至さんが思い浮かぶ。

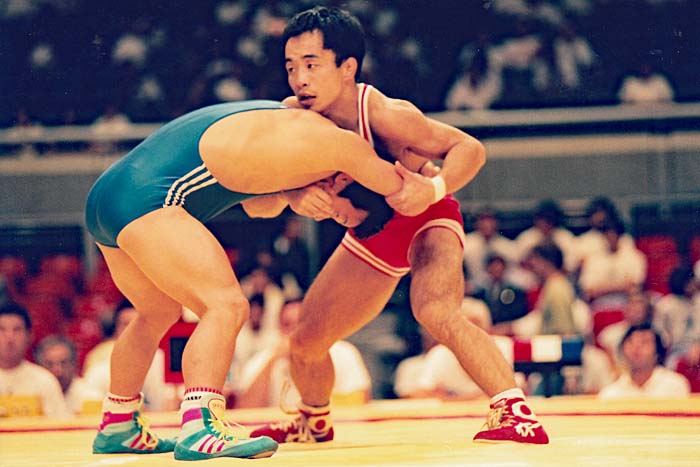

「一度教えればできる」なんてものではなく、「教えなくてもできる」だ。常識では考えられない技や闘い方で勝ってきた選手。中学までバスケットボールをやっていて、高校に入ってからレスリングを始めたので、1982年アジア大会(インド)での優勝のとき、キャリアは3年8ヶ月だった。

同階級に入江隆(自衛隊)という、特にグラウンドの攻防ではやはり天才と称される選手がいたことと、大学4年生の時に肩の手術に踏み切ったことで世界チャンピオンには縁がなかったが、そうでなければオリンピック2連覇、その間の世界選手権も連覇していたと思う。

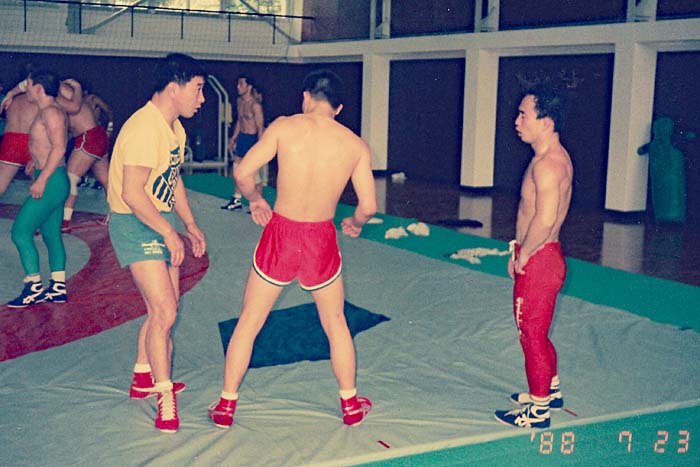

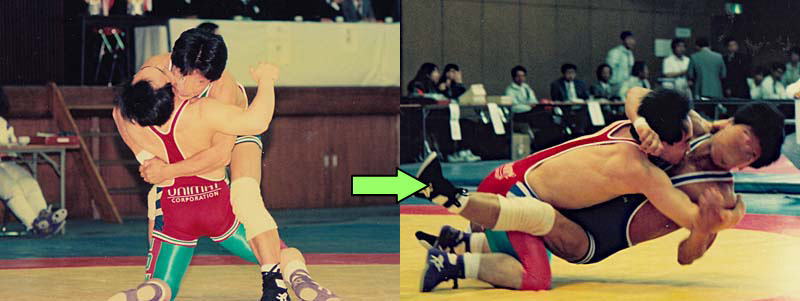

▲四つ組みを極められ完全に不利な体勢に追い込まれても(左写真)、最後は小林さんが上になっている(右写真)。「人間の体の動きが理解できれば、簡単でしょ」と言っていたが…=1993年(相手選手の顔を加工しています)

その小林さんから、「腕時計の長針の動き、見えたことがありますか?」と聞かれたことがあった。時計を見ると、「チッ、チッ、、、」と時を刻んでいる。「見えるに決まっているじゃないか」と答えると、「秒針じゃないですよ。分針ですよ」。あらためで見てみたが、見えるものじゃない。「ボク、現役時代には5秒ごとに動いているか、10秒ごとか、正確に言い当てられましたよ」と説明され、オリンピックで金メダルを取る人間の動体視力のすごさにびっくりした。

マラソンや重量挙げなどには、ずば抜けた動体視力は要らないだろうが、ボール競技や対人競技などの世界トップ選手は、みんな同じようなものだと思う。しかし、小林さんのそれは飛び抜けていたのではないか。

最軽量級の選手は「つらいんです!」

ある時、小林さんから「48kg級(当時の最軽量級)の選手はつらいんです。自分より軽い階級の選手がいないから、練習では手を抜くことができません。重い階級の選手は、疲れるとボクを相手にして、うまく体力の消耗を防ぎますけど、ボクはそうした相手がいません。そんな時でもコーチからはガミガミ言われ、落ち込むことが多かったですよ」という話を聞いた。

そこで、「へえ~。小林君は天才だから、たいした苦労もなく金メダルを取ったとばかり思っていたよ」と答えた。「たいした苦労もなく」という言葉だけが切り取られて伝わってしまうと(世の中、往々にしてありますよね^^;)、「オリンピック・チャンピオンへのリスペクトもない不遜な人間」と言われかねないが、知った間柄での雑談である。

羨望の表情を浮かべての会話なので、チャンピオンを小馬鹿にしたニュアンスはなく、むしろ小林さんの天才ぶりをほめている言葉だったと思う。

ところが、引退後はすっかり温厚になっていた彼が、珍しくむきになり、「何言っているんですか! ソウルの前にどれだけ練習したか知っているんですか! たとえ天才だとしても、あの猛練習がなければ、金メダルは取れませんでしたよ!」と返してきた。

1%の才能に、99%の努力が加わった天才選手

ごめん、ごめん。「天才は1パーセントのひらめき(「才能」とも伝わっている)と99パーセントの努力」「私は、失敗したことはない。 1万通りのうまくいかない方法を見つけただけ」と言ったのは発明王エジソン。壁にぶつかったり、血と汗のにじむような努力なくして栄光をつかんだ人間はいない。

私のような凡人は、スターを見ると、「才能が違う」と考え、天才ゆえの栄光と思ってしまう。確かに、石はどんなに磨いても石であり、ダイヤモンドにはならない(置物にできるだけの光る石になることはあるでしょうから、頑張りましょう!)。しかし、天才でも想像を絶する努力をするからこそダイヤモンド並みに輝く。

凡人と天才の違いは、人知れない努力をできるかどうかの違いにもあるような気がする。ミスター・ジャイアンツの長嶋茂雄氏は、自宅の地下に素振りのためのスペースをつくり、深夜でも素振りの練習ができるようにしていたそうだが、引退するまでは、どんなに親しい人であってもその部屋の存在を教えなかったという。小林さんは居残り練習をやらないことで有名だったが…。

目に見えない努力を無視され、「苦労もなく金メダルを取った」などと言われれば、いくら天才と持ち上げられても、怒るのはもっともだろう。この舌禍(ぜっか)で小林さんとの人間関係が悪くなってしまったら困る、どうやって取りなそうか、と心配した矢先、「でもね、東京であった世界選手権(ソウルの2年後の1990年)の時は、きちんと練習していなかったんです。あの練習で優勝したら、努力していた選手に申し訳ないですね」と話し、ゲラゲラ笑い始めた(それでも銅メダル!)。

天才としてのおごりが感じられず、私たちと同じ“人間”なんだなあ、と感じさせてくれた対応。場をなごませる能力も天才級だ。

肩の手術を乗り越えてソウル・オリンピック出場を果たした小林さんにとって、東京・世界選手権は燃え尽きた後の、正直なところ出たくなかった大会のようだ。しかし、「協会に育ててもらったので、恩返しということで出ました」と言う。

当時の協会は財政が苦しく、選手を簡単に海外遠征に派遣できない状況。小林さんなど本当に有望な選手を苦しい台所事情をやりくりして強化していた時代だ。選手の自己負担もかなりあったが、勤務先のユナイテッドスティール(のちの福田富昭・協会会長が役員をやっていた=「ユニマット」を経て現在は「サントリー」)がレスリングを支援しており、小林さんをサポートしていた。その福田役員が中心となって開催した地元の世界選手権に背を向けるわけにはいかなかった。

ときに“宇宙人”扱いもされるが、お世話になった人への感謝を忘れることのない、極めてまっとうな“人間”なのである。

天才の口からも「大切なのは基本です」との言葉

私と彼は、1999年から日本協会の広報委員として一緒に大会運営のボランティア作業に携わるようになった。引退後はユニマットの営業職をやっていただけあって、腰は低い。新聞記者で社会人のスタートを切った筆者とは雲泥の差。オリンピックの金メダリストだから、で~んと構えさせておきたかったが、雑用も積極的にやってくれ、おごり高ぶった姿は一度も見たことがない。

そんな「普通の人間」に接しても、「天才」というイメージが消えない。2008年に国際武道大(千葉・勝浦市)の監督に就任することになったとき、つい言ってしまった。「小林君の天才的な技、学生でできる選手、いるの? 学生の指導、できるの?」

すると、あきれた表情をして、「大切なのは基本です。基本をしっかり教えていきます」。天才の口からも出てきたのは、基本の大切さ。基本をおろそかにする選手に栄光は絶対にやってこないことを、彼の言葉からあらためて教えてもらった。

国際武道大は、地理的な問題もあるのだろうが、慢性的な部員不足に悩んでいる。彼の能力を十分に発揮できる場がなかったことは、日本レスリング界の大きな損失だったと思う。努力で勝ち取った栄光を、伝統継承に生かせる状況になることを思わずにはいられない。