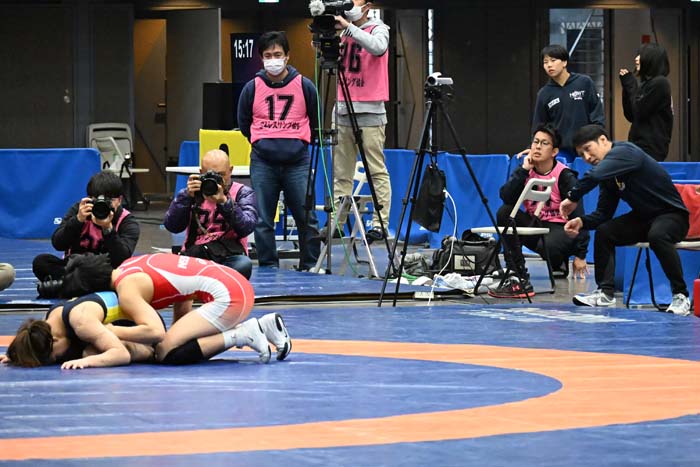

【2025年ジュニアクイーンズカップ・特集】2選手が優勝、力強くスタートを切った日体大・田南部体制

今年3月に警視庁を退職し、日体大の専門職員に転職。女子チームの指揮官として新たなスタートを切った田南部力監督が、U23で「金1(藤波朱理)・銀2・銅4」(日体大を拠点に練習するOGを含む)、U20で「金1(尾西桜)」の成績で“監督初戦”を終えた。

田南部監督は「外部コーチとして9年間やってきた。知っている選手ばかりなので、特別に戸惑うことはなかった」と振り返り、“デビュー戦”という感覚はなかった様子。金メダルを取った選手はさらに実力アップを目指させ、銀や銅に終わった選手には足りなかった部分をきちんと修正していくことに変わりはない。

だが、マット練習や朝練習に参加する頻度は、これまでの週数回から毎日に変わり、責任も増す。全権を持った今後、チームをどう育てていくかが注目されよう。

大学選手の練習に必要なことは「自分で考え、自分に合ったレスリング、自分に合った強化方法を見つけること」と言う。指導者がしっかりサポートしていく環境を作り、それを貫くことの重要性を訴える。「自主性ですね。監督の言うことを聞くだけではダメです」と話し、自分のレスリングの確立を目指させる。

「指導者としてレスリング界に貢献できる人間も育てたい」

コーチと監督とでは、根本的に違う部分が多い。コーチは技術指導が主な仕事だが、監督は選手のマットを離れたところにも目を配り、将来を考えてやらねばならない義務がある。「強くすることも大事ですが、将来、どういった道へ進むかを把握し、その希望をかなえさせるために全力を尽くすことも必要なことだと思います」と言う。

選手の将来は選手自身が決めることは言うまでもないが、田南部監督は「指導者を多く育てたい」という気持ちを持っている。日体大は、体育大学という特性上、これまでに多くの指導者が生まれ、選手を育て、日本レスリング界を支えてきた。それだけに、「指導者としてレスリング界に貢献できる人間も育てたい」という気持ちも強い。

「選手を1人増やすのは大変なこと。でも、1人の優秀な指導者を育てれば、将来、その指導者が何十人という優秀な選手をつくってくれるんです。指導者がいなくなれば、発展につながりません」。

そのためには、レスリングの技術やトレーニングの理論、レスリングだけではなくスポーツの多くの理論をしっかりと知り、後進に伝えられる頭脳と能力が必要。そのためにも、前述のように「考えてやる練習」が必要だ。

男子の練習の空気に接することで、世界を目指す気持ちを養成

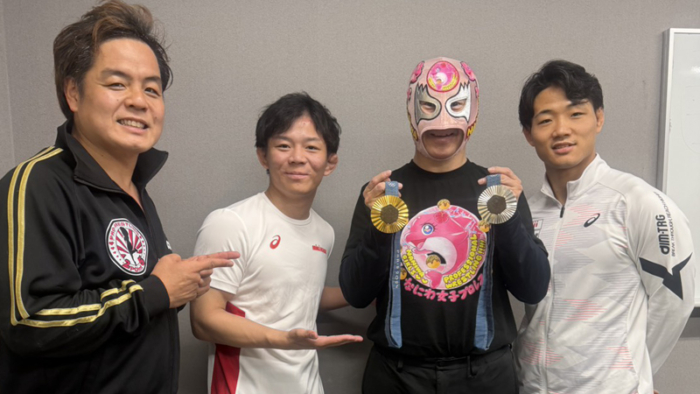

チームには、オリンピック・チャンピオンの藤波朱理のほか、OGとして2022年世界チャンピオンの森川美和(ALSOK)、卒業したばかりの2023年U23世界チャンピオンの大野真子(不二精機)という世界一を目指す選手がいて、選手の意識を高める環境は十分。

至学館大卒業で国体チャンピオンの類家直美(レスター)も練習しており、同大学の学生選手もときに出げいこに来る。「どの大学を卒業した選手にでも、門戸を開いています」と言い、他チームの選手との切磋琢磨によっても実力をアップを目指させる腹積もりだ。

もちろん、多くの選手が世界に飛躍している男子の存在は心強い限り。ふだんの練習場は違うが(女子=東京・世田谷区、男子=神奈川・青葉区)、男子レスリング場のある健志台校舎で授業がある選手も多く、ときにそのまま男子の練習に加わらせることもある。「技術のみならず精神面も学んでほしい」と期待する。

精神面とは、上を目指す気持ちのこと。世界のトップを目指す集団である男子の練習には、独特の雰囲気がある。「日体大という看板を背負い、自信を持ってマットに上がるには、そうした雰囲気の中で練習することが必要。男子の練習に加わることで、世界を目指す気持ちを持ってもらいたい」と言う。

スカウト活動も監督に課せられる役目。藤波朱理や尾西桜ら高校チャンピオンが入学するようになった一方、全体としては物足りなさを感じていた部分もあった。高校の監督と積極的にコンタクトし、指導方針を説明し、選手数をもっと増やしたいという気持ちを話した。「強化も将来の就職先も『日体大に任せたい、田南部に任せたい』と言われるように頑張りたい」と言う。

こうして考えると、外部コーチとは大きな違いのある職責が監督。田南部体制はスタートしたばかり。女子の一大拠点を目指した闘いが始まった。