【特集】離島でオリンピアンの育成に情熱燃やす!…島根県レスリング協会・髙村行雄会長

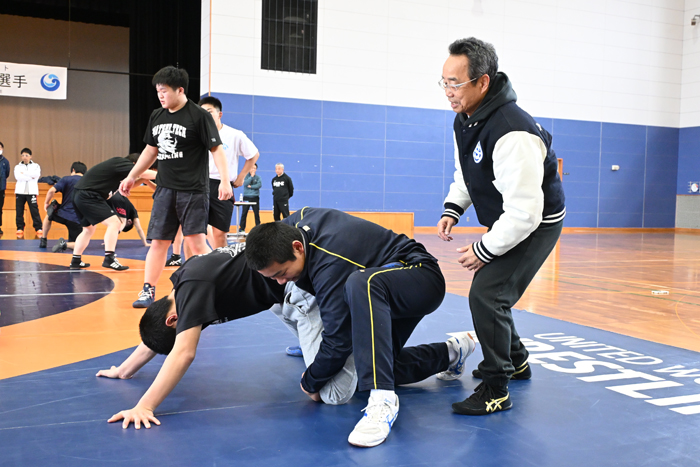

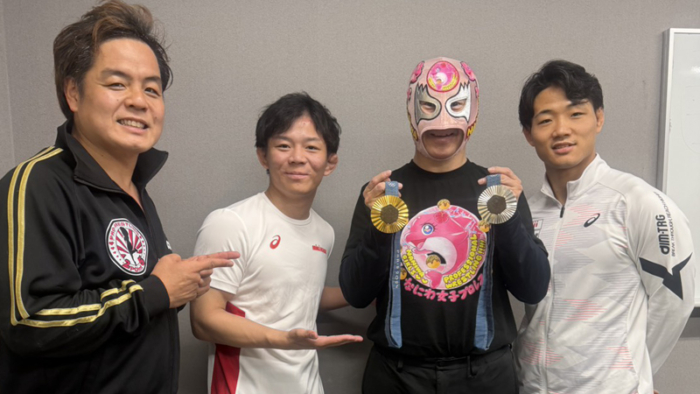

全国からの応援を受け、パリ・オリンピックで2選手(日下尚、清岡幸大郎)が金メダルを取った三恵海運。応援の恩返しとして、2選手は各地を行脚し、キッズ選手や高校選手にレスリングの技術伝授を続けた。3月15~17日に訪れたのが、島根半島の北方約50 kmに位置する隠岐の島。

この地で生まれた同県レスリング協会の髙村行雄会長が、三恵海運の髙田肇社長の大体大レスリング部時代の先輩。島の活性化のために両選手の派遣を依頼し、実現した。同会長は現役引退後の1984年に松江市でキッズ教室をスタートさせ、同県のレスリング振興に力を注いできた。

11年前に島根県体育協会(現スポーツ協会)を退職。生まれ故郷に帰って総合体育館の館長を務めつつ、衰えぬ情熱で選手育成に当たっている。

2016年リオデジャネイロ・オリンピック代表の渡利璃穏さん(アイシンAW)は、髙村氏が発掘した選手。オリンピック・チャンピオンの吉田沙保里さんを招待して刺激を与え、吉田さんの練習する至学館大へ送って成長を見守り、オリンピアンを育てるという夢を実現させてもらった。

大阪・浪商高で「危ないから、やめておけ」と言われた

同会長とレスリングの出合いは、1964年東京オリンピックのテレビ中継で“アニマル”渡辺長武選手(フリースタイル62kg級優勝)などの試合を見て、「やってみたい」という気持ちが芽生えたことに始まる。ただ、当時は島根県にレスリングをやっているところがなかったので高校へ進むまで実際にやることはなく、いろんなスポーツに取り組んでいた。

「レスリングをやりたい」として選んだのが、大阪の浪商高校(現大体大浪商高校)。野球で張本勲や高田繁、大相撲で大関前の山、ボクシングで世界王者の渡辺二郎らを輩出し、レスリングでのちにオリンピアン(石森宏一)が生まれたスポーツの強豪高。髙村会長は格闘技の経験がなく、体重が40kg中盤だったので、入部を申し込んだら「危ないから、やめておけ」と言われたそうだ。

運がよかったのは、52kg級(フライ級)の下に48kg級ができたこと。逆に重宝され、近畿大会優勝、国体3位などの成績。系列の大体大へ進んでレスリングを続け、1974年全日本選手権で3位の実績。卒業後も1982年の島根国体まで続け、地元国体で2位になって選手生活を引退。1984年に島根県立武道館でキッズ教室を開いて後進の育成にあたった。

卒業後の3年間、小学校の講師をやっていて、「レスリングの基礎運動は子供の体力を高めるにはもってこいだ」と感じたことが、キッズ教室設立の動機だった。

勝つことは必要だが、キッズは「基礎体力づくりの方が大切な時期」

育てた唯一のオリンピアンの渡利さんは、小学校1年生からレスリングを始めた選手。「最初は、レスリングというより楽しそうに運動をやっていました」と振り返る。「ものになる、という予感は?」との問いに、「(そう感じたのは)小学校5、6年になってからですね」と話し、始めたばかりころは“大勢の中の一人”。

小学生低学年から強いことが、すべてではない。「体を動かすことの楽しさを知ってもらう、でいいと思うんです。レスリングだけをやらせたら、そのうちに嫌いになってしまいますよ」と話す。キッズ選手は、練習時間が1時間だとして、45分はマット運動などの基礎練習だ。「それでは全国で勝てないでしょ」という問いに、「勝つことは必要ですが、基礎体力づくりの方が大切な時期だと思います」と話し、方針を変えるつもりはない。

そのやり方で、レスリング部のない高校に進んだ生徒がレスリング教室に通い続け、好成績を挙げた選手もいる。バスケットボールで2009年東アジア大会代表などに選ばれた広瀬健太選手(現島根スサノオマジックの育成強化本部長)は教え子の一人。中学までのレスリング活動を通じての体力づくりが、バスケットボールで開花した例だろう。

レスリングの発展にはキッズの振興が欠かせない

自身の現役時代に隠岐水産高校卒業の佐々木文和さん(当時日体大)が1980年モスクワ・オリンピックの代表となった。だが、幻の代表に終わり、レスリングへの関心が高い地域ではなかったこともあって「さほど盛り上がることはなかった」とのこと。

島根国体を経ても、残念ながらレスリングは根付かず、当時5校あった高校のレスリング部は、今は2校(4月から大東高校に創部予定で3校)。国体へ向けて中学教員を多く採用したものの、その後の指導の道がなく、そのうちに高校の指導者がいなくなった結果だ。国民スポーツ大会は、その大会での勝った負けただけではなく、いかにレガシー(遺産)を残せるかが重要。前回は、成功とは言いがたかったので、今度の機会はうまく発展につなげたいと考えている。

ただ、中学校の部活動が地域移行に向かっている今後は、「レスリングを教えられる中学教員は貴重な存在になる」と見ており、高校教員にこだわることはないと考える。時代の流れを先取りすることが必要だ。

さらに、1996年アトランタ・オリンピックの代表で2021年まで環太平洋大でレスリングの指導をしていた島根県出身の嘉戸洋氏(川本高~国士舘大OB)が、今夏のインターハイの開催地の雲南市の職員に採用され、この4月から新設される大東高の外部コーチに就任。県全体の指導にあたってくれることになった。「強力な助っ人が戻って来ました。高校に限らず、あらゆる世代の強化と発展に尽力してくれることを期待しています」と言う。

■嘉戸洋氏の話「選手時代に島根県のレスリング界に熱心に応援してもらっていました。国士舘大やナショナルチームのコーチをやっていたときも、ゆくゆくは島根に戻って恩返ししたいという気持ちを持っていました。2030年の地元の国民スポーツ大会へ向けていいタイミングで戻ることになり、再びレスリングに携われることにワクワクしています。

髙村会長には、ご自宅に泊めていただくこともあり、公私ともお世話になりました。高校だけではなく、キッズや中学生も含めて島根県全体のレベルアップを目指し、会長に協力したい。大東高の澤谷隆成監督と加茂B&Gレスリングクラブの原恵二代表は大学の後輩。団結して頑張りたい」

子供がレスリングに親しむことで、親がレスリングに関心持ってくれるのであり、レスリングの発展にはキッズの振興が欠かせないと思っている。離島というハンディの地にオリンピック金メダリストが来訪してくれたのは、選手にとっても親にとっても貴重な出来事。隠岐の島、さらには島根県のレスリングを発展させたいという情熱は、まだまだ続くことだろう。