【直言! 過去・現在・未来(1)】「あの記事、くだらないですよ!」…胸に突き刺さったオリンピック金メダリスト二世の言葉

(文=編集長・樋口郁夫)

この度、約23年5ヶ月にわたって編集してきた日本レスリング協会の公式サイトを卒業しました。私の書いた記事を大切に保存してくださっている人もいるようで、うれしい限りです。

代わってレスリング専門Webサイトをスタートさせました。これまでは公式サイトという枠組みの中での活動であったため、個人の主観、主張、思い入れを出し過ぎないようにブレーキをかけてきました。今後は、約40年にわたる記者生活の経験から、レスリングの発展につながると思う主張や提言、取材上の思い出などをストレートに書きつづり、発展の起爆剤を目指したいと思います。

記事を喜んでくれた人がいる一方、苦い思い出も多々あります。その中から、まず、オリンピック代表になる選手の意地を心底から感じた出来事を紹介したいと思います。

オリンピック金メダリスト二世が無類の努力家と激突

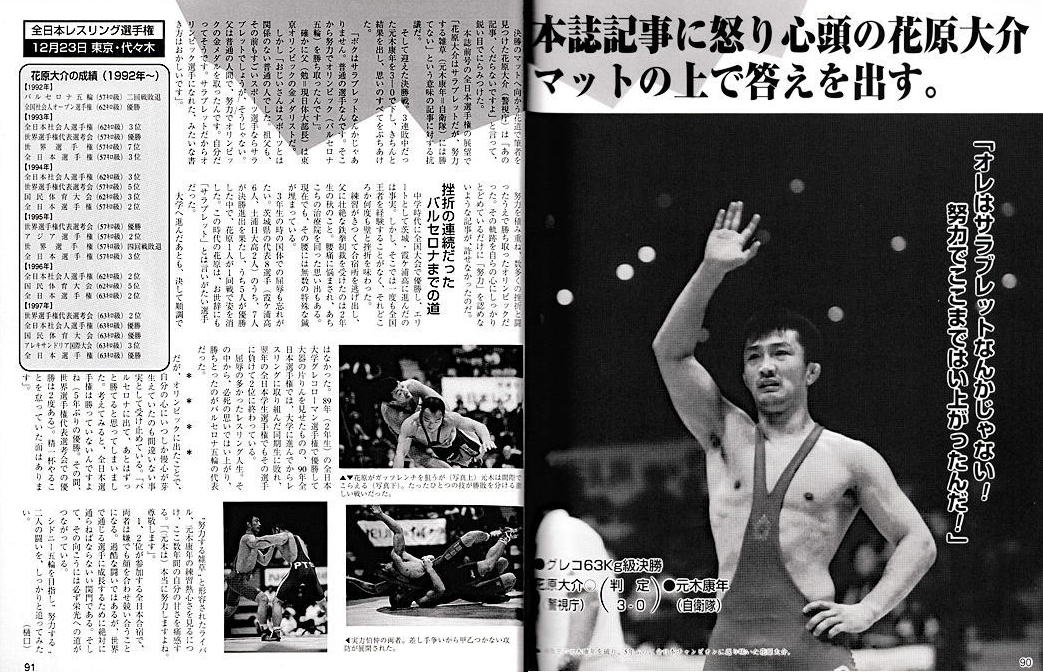

1997年全日本選手権のときのことです。協会は種々の事情で機関誌「月刊レスリング」の発行をやめ、職を失った私は、今はない「ぴいぷる社」という出版社にお願いして、「ワールド格闘技」という組み技専門の格闘技雑誌を創刊してもらい、その編集をやっていました。

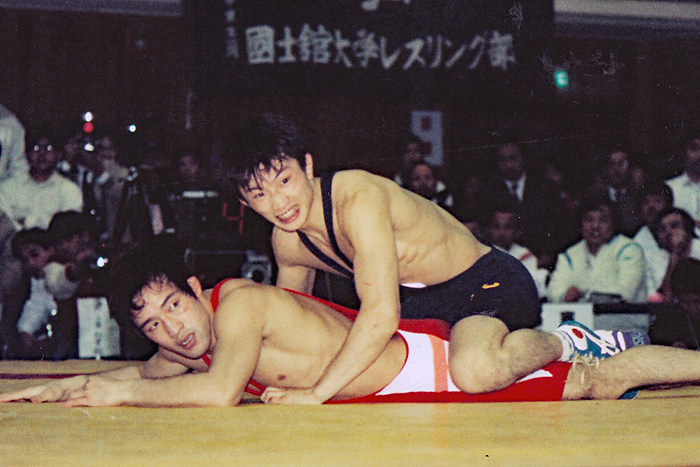

全日本選手権(当時は男子のみ)に向けての“あおり記事”として、グレコローマン63kg級で予想された花原大介(警視庁=父・勉は1964年東京オリンピック優勝)と元木康年(自衛隊=長女・咲良が2024年パリ・オリンピック優勝)の対決を取り上げました(注=敬称は略します)。

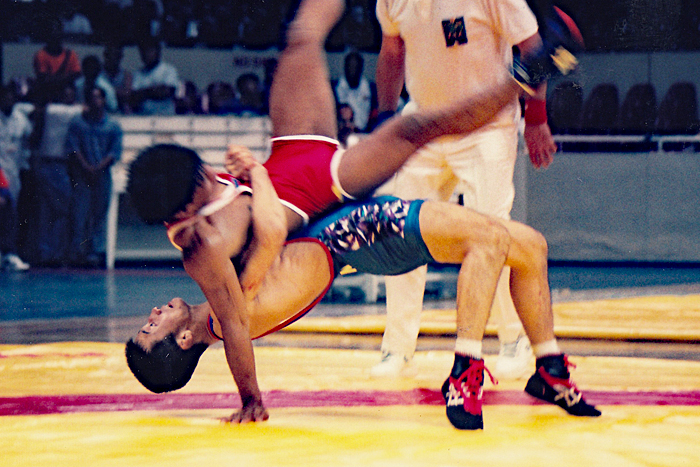

花原は1992年バルセロナ・オリンピック57kg級代表で、日本で初めて父子でオリンピック出場を果たした選手。1989年に2年生で大学王者に輝いており、「やっぱり金メダリストの血が流れているんだな」と思った選手です。

一方の元木は、柔道をやっていて自衛隊に入ってからレスリングを始めた選手。シャープな技があるわけではなく、自衛隊のコーチが異口同音に口にしたのが「素質には恵まれないが、だれよりも努力する」でした。昨年のパリ・オリンピックのとき、担当記者から「(元木咲良の)お父さんの得意技は何だったんですか?」と聞かれた私は、「ガッツ」と答えたほどです(「反り投げ」という答を期待したのでしょうが)。

「サラブレットでも努力する雑草には勝てない」-?

1996年全日本選手権で、階級を上げた花原を元木が破って初めて日本一に輝いたときには、「才能に恵まれない選手が努力でつかんだ栄光」との思いでした。翌1997年6月の全日本選抜選手権での花原との対戦も元木が勝ちました。

同年暮れの全日本選手権でも両者の優勝争いが予想され、階級を上げて1年以上が経つ花原にとっては正念場の大会。「才能に恵まれた金メダリスト二世」と「努力ではい上がった雑草」の対決、といった調子の記事を書いたのです。花原をサラブレット(血筋がいいことのたとえ=今は、本来の競馬以外では放送禁止用語だそうです)と称していて、「今度も元木が勝てば、サラブレットでも努力する雑草には勝てない、ということになる」という記述もあります。

しばらくすると、ある人から「花原が『オレが努力していないみたいじゃないか』と怒っていたよ」ということを聞きました。「そんなふうに受け取られてしまったんだ」と、ちょっぴり反省しましたが、さほど気にはとめてはいませんでした。

試合の日。当時はオリンピックがからんでいなければマスコミの注目も少なく、取材に来ていたのは2つの通信社と東京スポーツ新聞社くらいだったと思います。取材エリアも存在せず、選手の出入口にいて、試合が終った選手がフロアから出てくるのを待ってインタビューする時代でした。

決勝のマットへ向かう花原が私のそばを通りました。私をチラリと見て、何か言いたそうな表情だったことを覚えています。私は「怒っているのかな…」と思いましたが、試合を控えている選手に話しかけるわけにはいきません。花原は私に背を向け、前の試合を見つめていました。

屈辱からはい上がり、努力の末のオリンピック代表!

セコンドにつく予定の木村好男コーチが私に「ダイスケ、見ていてくださいよ。絶対に勝ちますからね」と言ってきました。花原の耳にも聞こえる距離での言葉です。その言葉で、抑えていた導火線に火がついたのでしょう。振り返って鋭い視線で私をにらむと、「あの記事、くだらないですよ!」と強い口調で言ってきたのです。

すぐ向き直ってマット上の試合を見つめたので、時間にして1秒くらいだったのですが、試合前のアドレナリンが体中にあふれているときです。私は全身の血が逆流するかのような恐怖を感じました。そのときの感覚は、今でもはっきりと覚えています。「そこまで怒っていたのか…」。取材拒否も覚悟しましたが、どんなに厳しく対応されても、ぶつかっていくしかありません。それを恐れていては記者とは言えません(最近は、恐れてぶつからない記者も多いようです…)。

3-0で勝った花原の元へ、意を決して向かいました。すると、身構えていた私が拍子抜けするほど穏やかな表情で話し始めてくれました。

「ボクはサラブレットなんかじゃありません。普通の選手なんです。努力でオリンピックを勝ち取ったんです。おじいさんはスポーツとは関係のない普通の人でした。その前もすごいスポーツ選手ならサラブレットでしょうが、そうじゃない。父は努力でオリンピックの金メダルを取ったんです。自分だってそうです。サラブレットだからオリンピック選手になれた、みたいな書き方はおかしいです」

確かに、高校時代までの花原の成績は、逸材とは言い難いものです。1983年に全国中学生選手権で優勝したものの、茨城・霞ヶ浦高校では、3年生のときの全国高校生グレコローマン選手権3位が最高。同年の沖縄国体では、茨城県の少年代表8選手のうち7選手がメダルを獲得した中(金5・銀2)、ただ一人、初戦敗退だったのが花原でした。

そんな屈辱の中からはい上がってオリンピック代表を手にしたのであり、その過程には周囲が想像もできない努力があったはずです。芸能界や政界なら親の威光が通じても、スポーツ界では通じません。遺伝子だけで行けるほどオリンピックへの道は甘くありません。

私は、花原が人生をかけて積み重ねたものを、父親がオリンピック金メダリストという事実をもって踏みにじってしまいました。彼の怒りはもっともです。大きな反省材料でした。

意地と度胸がなければ、どんな世界でものし上がっていくことはできない!

二度とこんな思いはしたくないと思う一方、心のどこかで、積み重ねてきたものを否定されたり(意識的に書く記者はいないと思います)、けなされたり、見下されたりしたとき、こんな行動に出る若者が出て来ないかな、という気持ちがあるのも事実です。それだけの意地と度胸を持っている人間でなければ、どんな世界でものし上がっていくことはできないからです。そんな選手がいたら、私は「いい根性しているね…。その気持ちを忘れるなよ!」と、心の中で応援するでしょう。

類は友を呼ぶ-。私自身、正当な取材・執筆活動を阻害されたり、踏みにじられたりしたとき、怒りを爆発させて闘った人間だからです。40年にわたる記者生活で、取材制限や言論弾圧に対して神経をぶち切らせたことは何度かあります(そのことの時だけですよ! 福田富昭・日本協会前会長の教えからきているんですけどね。ふだんは、とても温厚です^^; )。

必死の思いで取り組んでいるものを踏みにじられたなら、怒りを爆発させればいい。勝負の世界で勝ち抜くには、あるいは社会でのし上がっていくには、意地と度胸が必要。それだけのエネルギーがなければ、勝者にはなれないし、使われるだけの人生で終ってしまいます。

人と争わず、常に「win win」(譲り合って双方が何らかの利益を得る)の着地点を目指すのは、素晴らしい人間性だと思いますし、それがなければ、社会はぎすぎすしてしまいます。人間社会では引くことも必要かつ重要な要素です。しかし、安易に妥協するのは自分に自信がないからです。

信念を持つことに対しては、ケンカになってでも引き下がるべきではありません(下に対してだけ厳しい人間ではダメですよ! 上と闘うんです! チャンピオンへ向かって行くんです!)。「生意気」と言われてもいいじゃないですか。それを評価する人間はたくさんいるんです!

次回は、私の書いた記事に対し、結果を出したうえで、面と向かって「絶対に見返してやろうと思いました」と言ってきた学生選手を紹介します。