【特集】70周年を迎えた岡山県協会、行動力抜群の横山茂嘉・新理事長(おかやま山陽高部長)が飛躍を目指す(後編)

※本記事は日本レスリング協会に掲載されていたものです。

負傷のため2年近くのブランク、それを乗り越えた

「高校から始めても全国大会で活躍できる」との信念の根底にあるのは、多くの強豪を育てた日体大・藤本英男監督(当時)の「正攻法で前に出るレスリング」であり、闘志あふれる選手の中でもまれたことだ。練習では「わずか5メートル先が汗の霧で見えなくなったこともある」と言うから、想像を超える猛練習だったのだろう。

2年生のとき(1979年)、日体大が団体戦四冠王を達成。「練習と合宿所生活の連動、伝統、指導者、OB、部員に連帯感があったからだと思う」と振り返る。ときの主将は、岡山県出身の平山進で、学生二冠王者に輝いている。

本人はと言えば、1年生の冬、スパーリングをしていた重量級の選手2人が右ひざに飛んできて、ひざが内側に激しく折れ曲がり、完治まで2年近くかかる重傷を負った。大学から格闘技を始めたことを考えれば選手としては絶望的な状況、練習場所はマットではなくトレーニング場へ。合宿所では2年生が一番下の学年で(1年生は別の合宿所)、食事当番と雑用に明け暮れた。けがでマットワークの練習ができない選手は、部の規定で日曜日は外出禁止(当時、土曜日は朝練習の後、午前のみ授業を受けて午後練習だった)。「なんのために東京に来たんだ」と苦しむ時期が長かった。

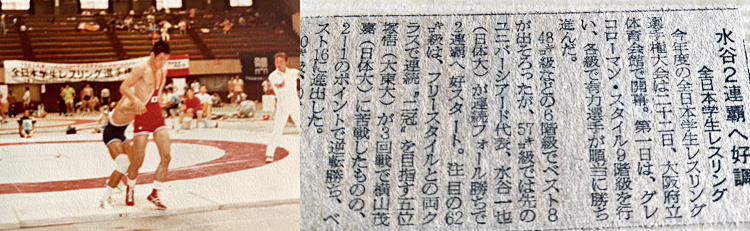

4年生になって、やっとひざが回復。最後の全日本学生選手権(男子グレコローマン62kg級)に出場し、3回戦で五位塚悟(大東大3年=今年4月から大東大監督)と対戦。五位塚は前年の両スタイルを制していた。

この強豪に、入学してから、負傷をはさんで通算出場6試合目(注=6大会目、ではない)だったにもかかわらず、ラスト数秒まで1-0のリード。最後は、パーテール・ポジションの防御からローリングで回されて逆転負け。パッシブを取られるとパーテール・ポジションになるルールは決まったばかり(注=当時は、年の途中で急にルールが変わることは珍しくなかった)。加えて、ひざをマットにつくと痛みがでるため、グラウンドの防御を「練習したことがなかった」と言う。

世界の一流選手から感じた「生活のすべてが闘い」の姿勢

五位塚選手は試合後、「なんで回ったんですか?」と聞いてきたという。ここで勝っていれば、「レスリングを始めて10試合にも満たない選手が学生王者へ」となって、ちょっとしたニュースになっていたかもしれない。全日本選手権で4位になったのは、この悔しさをもとに、山陽高校の教員になってからだ(山陽高校は国士舘大学を卒業した岩倉正美氏が昭和50年に創部)。

日体大の合宿所では、OBで世界を5度制した高田裕司(日本協会・元専務理事)と一緒に暮らしており、身の回りの世話もしていた。世界の頂点を極める選手は、生活のすべてが「闘い」であることを感じた出来事がある。

例えば一緒にコーヒーを飲んでいる時。普通なら、相手がコーヒーを飲もうとすると、「カップを取る」という動作が伝わる。高田先輩はそうした動作がまったくなく、気がついたら口にカップがいっていることが多かったと言う。

意識的か、無意識(天性)かは分からない。いずれであっても、 “相手に気づかれない動作”が生活の中で出るから、マット上でも相手が気づく前に技が出る、と思っている。高田先輩は、練習で異彩を放っていたのは言うまでもないが、「生活のすべてが、闘いということを感じさせてくれた」と言う。

4万人の署名を集めた行動力で飛躍を目指す

陸上からレスリングに戻ったあとの2013年2月、レスリングがオリンピック競技から除外される危機に直面。このときは嘆願の署名活動に精力的に取り組み、2ヶ月で4万人近い署名を集め、個人で集めた署名数としては全国一の数字をマークした(関連記事)。

選手指導のほか、後世に伝えたいことがある。それは古代オリンピックの誕生と終焉。近代オリンピックの復活から東京大会までの歴史と自らの体験だ。昨年は写真や動画を作成し、岡山県高等学校体育部会の講師を経験。おかやま山陽高の学校長もこれらの活動を快諾している。横山茂嘉には、もう一つの大切な使命がある。(関連記事)

※講演で話す内容⇒pdfファイル(11ページ)

行動力は抜群。岡山県協会の創立70周年を機に、その手腕が期待される。