【特集】樋口黎(日体大助手)が故郷での全国少年少女選手権へ、ロシア合宿を振り返り飛躍を誓う!

※本記事は日本レスリング協会公式サイトに掲載されていたものです。

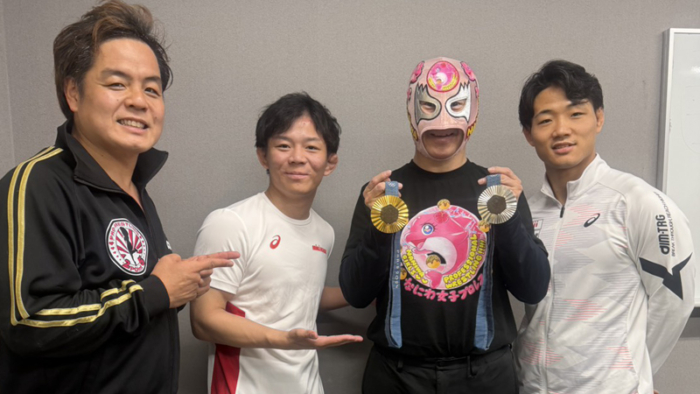

4学年で1300選手以上が参加し、16年ぶりに大阪・舞洲アリーナで行われた全国少年少女選手権。16年前のこの大会に吹田市民教室の1年生選手として出場した2016年リオデジャネイロ・オリンピック銀メダリストの樋口黎(日体大助手)の姿があった。

その時は惜しくも2位。この悔しさをばねに、翌年から5年連続で優勝を重ね、その後の栄光につなげている。いわば、飛躍の基となったのが2002年の大阪大会。必死に闘うキッズ選手に昔の自分が重なるのか、懐かしそう。

もっとも、懐かしがってばかりはいられない。自身も、まだ闘いの中に身を置いている最中。階級アップの壁もあって、今年はアジア大会も世界選手権も出場できないことになったが、今月8日から日体大2選手、湯元健一コーチとともにロシアで最も多くの強豪を輩出しているダゲスタン共和国での合宿練習に加わり、帰国したばかり。

合宿には、リオデジャネイロ・オリンピック86kg級王者のアブデュラシド・サデュラエフを筆頭に、ロシアの一線級がそろい、昨年の70kg級世界王者のフランク・チャミゾ(イタリア)も参加するなど、かなりハイレベルだったという。

「スパーリングは1日1回程度。状況を設定したところからの取り合いの練習が多かったです。差した段階からの攻防、タックルに入った段階からの攻防など。ロシア選手の粘りの元が分かったような気がしました」と言う。

スパーリングをないがしろにしているわけではない。「スパーリングというより、試合そのものです。とことん集中してやっているので、スタミナは使うし、ばてます」。日本では、スタミナ養成の意味もあってスパーリングを何本もやることが多いが、その数本分を1本に集中してやっているのだという。

すごい努力家! アブデュラシド・サデュラエフ(ロシア)

ただ、これを日本でそのままやればいい、とは思っていない。「日本人には日本人の練習があります。スタミナで外国選手に上回るために、何本もスパーリングをやる必要もあると思います。ダゲスタンの練習がすべて正しいとは思いません。自分の練習にいかに取り入れるかですね」とも話す。

広大な地域と多くの競技人口の中から選りすぐられたナショナルチームであるロシアと、発展途上の選手が多い日本のナショナルチームとが、同じ練習をすればいいものではない。「両方のいいところを取り入れた練習をしたい」と、今後の練習方針を話した。

学ぶべきことのひとつに、強い選手は練習に取り組む姿勢がすごいことがあった。ロシア最年少の世界王者であり、10代で2度の世界王者という記録を持っているサデュラエフ(前述)は、ウォーミングアップも補強トレーニングも先頭に立ってやっていたそうで、「格下の相手との練習でも、受けてつぶすのではなく、先に攻めて、絶対にポイントを取らせない意地やプライドがありました。ばくぜんとやるのではなく、考えてやっているように感じました」。

練習後に一人で打ち込みをやっているシーンも見たという。“最年少の世界王者”というと、“天才選手”と考えてしまいがち。たとえ天才だったとしても、その上に努力が積み重なっての栄光であることを肌で感じたようだ。

夏から秋にかけては大会もなく、モチベーションの維持が心配されるが、11月のU-23世界選手権(ルーマニア)出場の話があり、出場の可能性もあるとのこと。ただ、「メーンは12月の全日本選手権です」と話し、それを見送っても気持ちが落ちることはなさそうだ。ロシアでの修行を生かして、階級アップの壁を乗り越えたいところ。

大阪府出身選手でオリンピックに出場したのは、1984年ロサンゼルス大会の石森宏一選手のあとが樋口で、32年ぶりのことだった。しかし、昨年12月の全日本選手権には23人(男子16人・女子7人)の出身選手が出場し、都道府県別でトップの出場数。飛躍のベースはできている。それを一押しするためにも、2020年東京オリンピックへ向けての樋口の活躍が期待される。